Julien GRACQ. Un balcon en forêt

GRACQ (Julien, pseudonyme de Louis Poirier).

Un balcon en forêt

Paris, Librairie José Corti, 1958.

[Presses des Imprimeries Réunies, à Rennes]

Petit in-8° ; 253 pp. [le folio verso est blanc].

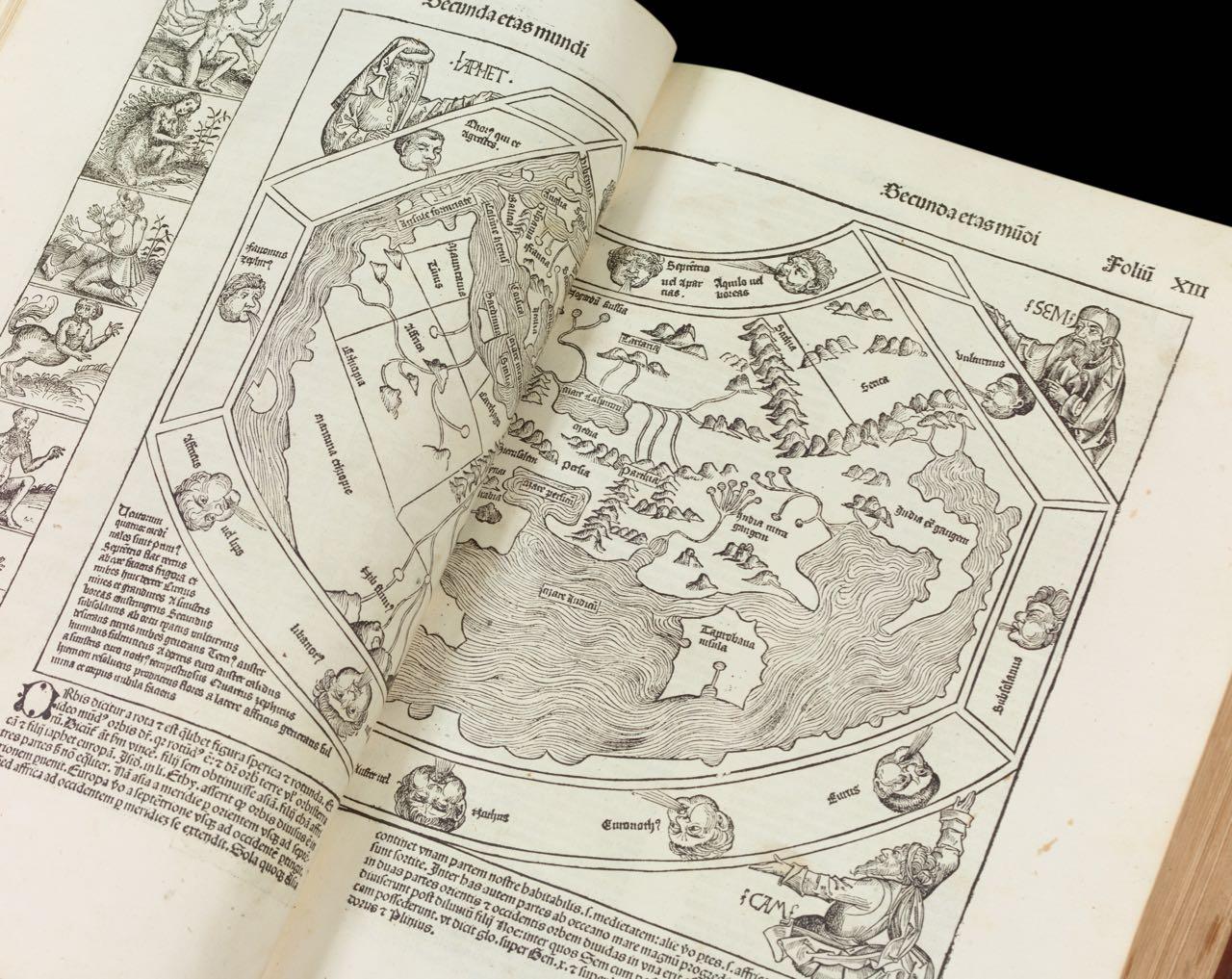

Un plein veau gris marron, dos lisse, titre poussé au dos en petites lettres capitales à l’œser blanc, doublures de même veau gris marron utilisant la délicate technique dite du « bord à bord », gardes volantes de chèvre velours gris perle. Tranchefiles en soie.

Sur chaque plat une superbe composition évoquant des murs de pierres couvertes de feuillages (ou une forêt dense), mosaïque en léger relief, en box vert foncé. Certaines pierres légèrement bombées sont disposées sur fond de papier japon gris qui apparaît à travers la dentelle des feuillages.

Couverture jaune imprimée en noir et dos éditeur conservé (à la rose des vents, monogramme J. C., portant la devise « Rien de Commun »), un corps d’ouvrage soigné, une facture d’une grande délicatesse signée « NOBUKO KIYOMIYA » (juin 2008). Une boîte de conservation, intérieur de chèvre velours vert foncé, dos galbé du même veau gris marron, titrage à l’œser blanc.

Doreur titre : Carole Laporte.

Il est important de signaler que Nobuko KIYOMIYA a cessé son activité d'artisan d'art en 2020.

Format bibliographique : 188 x 124 mm

Vendu

BIBLIOGRAPHIE

ÉDITION ORIGINALE TIRÉE À SEULEMENT 52 EXEMPLAIRES.

Tirage : L’un des 50 exemplaires (n° 28), plus 2 exemplaires H. C., imprimés et numérotés sur vélin de Rives, PREMIER GRAND PAPIER.

Nobuko KIYOMIYA, un Maître d'art ou les savoir-faire qui incarnent l’excellence de l’artisanat d’art.

Yves Peyré, Histoire de la reliure de création, p. 292 : « Elle s'exprime à sa façon, œuvrant entre la pratique française qu'elle se concilie et une sensibilité japonaise qui affleure. »

Michel Tournier

L'écrivain Michel Tournier, admirateur de Julien GRACQ écrit ceci en 2006 : « Il est avant tout paysagiste, et l'on peut se demander pourquoi ce mot ne devrait désigner que des peintres, alors que les écrivains y ont le droit à coup sûr eux aussi. Gracq sait voir dans une ville, une campagne, une forêt, un être vivant, un tout organique ayant une unité presque biologique. L'un de ses traits essentiels, c’est une perception purement spatiale, enfermée dans le temps présent. »

L’ouvrage de référence reste « Les Cahiers de L’Herne » consacrée à Julien GRACQ, dirigé par Jean-Louis Leutrat, publié en 1972, où l’on trouvera des textes critiques, des témoignages et articles thématiques sur l’auteur et son œuvre et une bio-bibliographie complète.

À retenir également, parmi les études récentes ou livres à consulter :

- José CORTI, Souvenirs désordonnés (…—1965), Paris, Librairie José Corti, 1983, p. 22 sqq.

José Corti fut l’ami et l’éditeur de Julien Gracq. Ces souvenirs, souvent émouvants, sont de premier ordre.

- Revue Givre, n° 1, mai 1976.

Un Balcon en forêt

Le héros de ce livre, l’aspirant nommé Grange, commande un blockhaus édifié en pleine forêt dense coupée de clairières (dans ce récit, la nature y tient le rôle central, les hommes semblent être de simples figurants) près de la frontière belge sur une hauteur dominant la Meuse. C’est une position sacrifiée d’avance, Grange le sait, toutefois il refuse une mutation proposée par son supérieur. La guerre est absente, le silence déroute et inquiète mais surtout invite à l’oubli ; peut-être de la mort.

Le thème central de ce récit, l’attente de la guerre, le travail sur la mémoire (Gracq montre ce qu’il a vu de la guerre 39-40), le poids lourd du Destin, une région : les Ardennes, un paysage fort : la forêt, l’impression d’irréalité puis le miracle inespéré, l’amour soudain, l’amour fusionnel. Cet amour s’appelle Mona. Une jeune veuve à l’image d’une fillette d’une énergie massive (« Où elle était, on le sentait, elle était toute. » [p. 59]). Sa silhouette, l’auteur l’évoque avec justesse en une phrase : « Elle était spontanée mais elle n’était pas limpide… » (p. 61). Quand elle s’offrira à Grange, elle lui donnera sa plénitude. Le printemps vient et l’on devine que cette curieuse guerre se rapproche. Au silence succède la rumeur sourde et confuse : les Allemands. L'aspirant Grange tient trop à ses solitudes infinies, à la sérénité, à la paix, aux féeries de la forêt murmurante ardennaise que cette étrange situation lui a paradoxalement procurées pour songer à fuir son massif sauvage. Jusqu’au jour où le grondement du premier char…

Récit et non roman (cf. Julien Gracq), merveilleux à force de simplicité, d’attention et de naturel, dans un style dépouillé qui développe à nouveau le thème de l’attente et du silence, Un balcon en forêt peut fort bien s’apparenter, même matrice, au magnifique roman Rivage des Syrtes.

De 1938 à 1958, Julien Gracq devait laisser d’ineffaçables empreintes: Au château d’Argol, Un beau ténébreux, Le rivage des Syrtes, Un balcon en forêt.

L'écrivain Jean-René HUGUENIN nous parle de Julien GRACQ et d'Un balcon en forêt.

« Le 17 octobre 1793, ici même, à Saint-Florent-le-Vieil, 80 000 Vendéens ont franchi la Loire, poursuivis par les soldats de la Convention. Étendu sur un matelas, dans une maison du bas de la ville, M. de Bonchamp mourait. Lescure était grièvement blessé. Les Vendéens étaient sans chef. Ils ont élu La Rochejaquelein, qui n’avait que 31 ans… »

Cette voix ouatée, secrète, qui chuchote la fin de ses phrases, est celle de mon ancien professeur d’histoire au lycée Claude-Bernard, Julien Gracq. A cette époque, ses élèves ne connaissaient pas ce nom. Nous ne savions rien de lui. Sa réserve nous intimidait. Il avait le sourire trop rare, le regard trop froid. Nous pressentions un mystère. Ce mystère, qui avait inquiété une classe de première, passionna d’un seul coup le monde littéraire et son public. Mais en vain. Les chasseurs d’échos revinrent la carnassière vide. Le Rivage des Syrtes se replongea dans le silence, et son étrange auteur dans la paix de sa solitude.

Sur une terrasse jonchée de plantes vertes, face à la Loire, non loin de la maison où mourut Bonchamp, Julien Gracq me parle de son dernier livre, Un Balcon en forêt. Le soleil se couche. La Loire a des reflets de cuivre. Une barque dérive sur ce fleuve paresseux. De l’autre côté, au ras des collines, monte la première brume de septembre ou, peut-être, la fumée du dernier feu d’herbe. Ce paysage tiède, languide, où est né Julien Gracq, s’enfonce peu à peu dans la rive.

- Je n’ai jamais songé à situer ici mon dernier livre, dit-il. Je préfère les régions que je connais moins et que j’essaie de réinventer, la Bretagne par exemple, ou, pour Un Balcon en forêt, les Ardennes – qui ont du reste une certaine parenté avec la Bretagne.

- Les paysages jouent d’ailleurs un très grand rôle dans votre œuvre. Julien Green écrit dans son Journal que ses romans naissent toujours d’un personnage. Bernanos disait qu’il écrivait pour retrouver coûte que coûte la source d’inspiration, l’émotion première dont avait jailli son livre. Comment est né Un Balcon en forêt ?

- De l’image des Ardennes, probablement. Et du souvenir d’un certain climat. Peut-être même cette image a-t-elle déterminé les héros et l’intrigue du récit – car c’est un récit, j’insiste là-dessus, et non un roman.

- Pourquoi avez-vous rompu, dans ce récit, avec la tradition « onirique » de votre œuvre ?

- Quand les choses ou les situations se mettent à rêver tout éveillées, le rêve proprement dit y trouverait peut-être mal son insertion. Et cette guerre, telle que je l’ai vécue du moins, était somnambulique. L’impression d’irréalité était par moment extrêmement forte. D’ailleurs, Un Balcon en forêt peut fort bien s’apparenter au Rivages des Syrtes. Le thème central, l’attente de la guerre, peut-être de la mort, en est le même. J’ai été extrêmement frappé par le climat qui régnait en France pendant les années 1939-1940, cette impression d’être au bout du rouleau, de laisser courir cette désintégration consentie. On attendait l’événement avec une espèce de stupeur magique, comme une fin du monde indéfiniment suspendue. Tant et si bien qu’on avait fini par s’y faire : à l’intérieur, on ne parlait presque pas de la guerre.

Nous descendons l’escalier de pierres blanches, longeons la quai pour aller dîner à l’ « Hôtel de la Loire ». Un petit vent s’est levé, que l’on devine au clapotis de l’eau contre les arches du pont. Je vais poser à Julien Gracq la question que les critique n’ont pas su résoudre, et qui inquiétera sûrement les lecteurs d’Un Balcon en forêt : le héros de ce livre, l’aspirant Grange, commande un blockhaus près de la frontière belge. C’est une position sacrifiée d’avance, et il le sait. Son capitaine lui propose une mutation ; il refuse. Est-ce pour rester près de Mona, la jeune veuve qui vit dans un chalet voisin, et dont il est devenu l’amant ? Est-ce l’attrait du danger, de la mort ?

- Non, répond Julien Gracq. Il s’arrête, hésite, plaque les mains contre un mur imaginaire. Ce n’est pas si clair. C’est plutôt le besoin pour Grange de coller à cette frontière… de rester sur place.

- Mais pourquoi ?

- Il faudrait le lui demander, dit-il en souriant. Je suppose que si je voyais lucidement mon livre, ses motifs profonds, je ne l’aurais pas écrit.

- Tout de même, vous avez bien dû expliquer autrefois à Claude Bernard le passage de Chateaubriand « Levez-vous vite orages désirés… ».

- Ce n’est pas de la littérature. L’ombre portée d’un grand événement, catastrophique, qui s’approche, est à la fois vénéneuse et étrangement attirante – et je parle d’ailleurs, quelque part dans ce livre, du mancenillier.

Pourtant, certaines réactions de Grange laissent deviner qu’il s’agit moins d’un choix délibéré que d’une espèce d’envoûtement, une véritable fascination de l’immobilité. « Ce n’était pas le danger qui le préoccupait en cas de vraie guerre, c’était le mouvement. » Il accepte d’avance un cataclysme géant, universel, dont nulle fuite ne le préservera. « D’où pouvait venir, se demande-t-il, que cette guerre-ci touchât le monde d’une pareille maladie de langueur ?... On n’attendait rien, sinon, déjà vaguement pressentie, cette sensation finale de chute libre, qui fauche le ventre dans les mauvais rêves et qui, si on eût cherché à la préciser, se fût appelée le bout du rouleau. »

Au fond, tous les personnages de Julien Gracq subissent cette obsession de la fatalité, qui évoque l’apathie d’Hamlet, et que le monde moderne appelle l’angoisse. L’histoire est devenue synonyme d’angoisse. Chez Jean-Paul Sartre, c’est une idée abstraite, cérébrale, qui feint de s’incarner dans un vocabulaire cru. Chez Gracq, au contraire, c’est une sensation trop précise et concrète, qui se dissimule dans le rêve. Si Un Balcon en forêt ne se situe pas dans l’irréel, c’est que la réalité, cette fois-ci, dépassait le rêve. Grange est un Œdipe qui a déjà reconnu sa mère et qui ne se révolte plus.

- Je crois que cette angoisse, un peu fascinée, vient aussi du sentiment de l’écart désormais insondable, sidéral, entre l’action individuelle et le résultat collectif. La conduite individuelle dans ses rapports avec le destin de l’espèce est vraiment à l’étape de la nuit obscure, cette avant-dernière étape dont parlent les mystiques. C’est peut-être pourquoi la jeune littérature, si brillante et si sèche, ressemble aux marivaudages qui précédèrent la révolution. « Hâtons-nous d’en rire… »

- Ne trouvez-vous pas que certains romans de ces deux dernières années réagissent déjà contre cette influence ? Je pense à Butor, Claude Simon, Robbe-Grillet…

- J’ai aimé La Modification et Le Voyeur dont l’érotisme glaçant m’a frappé. Je n’ai pas encore lu Le Vent. Il y a sûrement dans ces ouvrages une grande recherche d’inventions techniques. Mais ce n’est pas de technique que le roman manque. C’est de cœur et de tempérament. Le roman est une sorte de matériau plastique, de fourre-tout ; les techniques sont licites. Il ne saurait y avoir, en matière romanesque, de technique révolutionnaire. Mais il faut dire que le public français n’encourage pas les romanciers. Le cinéma, la radio, la télévision ont de plus en plus d’emprise sur le public et sans doute que le roman, pour l’attirer, a besoin d’annoncer de temps en temps lui aussi qu’il passe au technicolor ou à l’écran panoramique. Les écrivains, pour lui plaire, doivent devenir des vedettes. A cet égard, la position que j’ai prise dans La Littérature à l’estomac n’a pas changé.

- Quelle sorte de révolution pourrait animer le roman moderne ?

- Il me semble que nous assisterons, dans quelques années à un retour au romantisme. Rousseau reviendra pleurer tout ce dont Beaumarchais a ri. Le romantisme du XIXe siècle était une réaction contre un cataclysme historique. On ne pense jamais que Chateaubriand, Musset, Vigny, Lamartine, étaient tous des nobles ; leur famille avait entendu en tremblant la « carmagnole », avait parfois connu la misère et l’exil. D’où cette nostalgie du passé – ce sentiment d’une résurrection fragile, menacée – cette mystique des ruines et de la mort, ce parfum d’automne.

Julien Gracq a voulu me faire goûter aux spécialités du pays : le beurre blanc et le muscadet. Les rares pensionnaires se sont réfugiés dans le même coin de la salle à manger ; ils parlent peu, et les chocs des verres et des couteaux, dans le silence, ressemblent à des bruits de clinique. La chance a ainsi voulu me faire retrouver l’auteur d’Un Beau Ténébreux dans un cadre dont il doit sentir, mieux que personne, la fascinante détresse : les hôtels de septembre. Je lui raconte les souvenirs que j’ai gardés de son cours, son étonnante ponctualité, cette manie qu’il avait de pousser de temps en temps le carnet où il inscrivait nos notes – une petite bête bleue, sournoise, dont il ne trouvait jamais la place exacte.

Ces souvenirs amusent Julien Gracq. Lorsqu’il sourit, son visage aux traits minces, aux cheveux coupés ras, s’éclaire tout à coup d’une lumière plus tendre, presque enfantine. Nous reparlons de la Révolution.

- Et Saint-Just ?

- Ce qui me frappe chez Saint-Just, c’est la proximité des bancs du collège : Saint-Just a été projeté du collège dans le terrorisme abstrait et son jumeau littéraire serait peut-être Rimbaud. Il y a là une espèce de sécheresse coupante, la Garoute.

- Vous trouvez Rimbaud sec ?

- Oui, la sécheresse de la décharge électrique. Le dernier poète humain, c’est Baudelaire. Il n’y a plus de grand poète français depuis Baudelaire.

- Dans votre recueil de poèmes, Liberté grande, on sent en effet une certaine parenté avec Baudelaire.

- Vous trouvez ? Breton me l’a déjà dit. Mais je ne vois pas du tout en quoi.

- Pensez-vous que la poésie moderne traverse une « crise » comme le roman ?

- On ne peut pas parler toujours de « crise ». Ce qui est certain, c’est que le public des poètes est devenu à la fois plus rare et plus exigeant. Pourquoi s’en plaindre ? Songez aux vers des poètes modernes, à René Char par exemple, et songez à ceux de Victor Hugo. La poésie a rompu avec une équivoque et ce n’est pas un mal. Tant pis pour les tirages.

Julien Gracq me ramène chez lui goûter au vieux marc, que son père fabriquait lui-même. Il m’apprend qu’il prépare un autre roman, dont une grande partie avait été écrite avant Un Balcon en forêt. Un Balcon a été pour lui une détente, qui lui a pris deux « saisons » car il ne travaille que pendant les vacances. Dans son prochain roman, nous retrouverons l’irréel.

De nouveau je descends le petit escalier blanc qui mène au jardin. Saint-Florent-le-Vieil dort déjà. Julien Gracq s’inquiète des trois cent cinquante kilomètres et de la nuit qui me séparent de Paris. Il n’a jamais cherché la célébrité, croit ne la devoir qu’au hasard et ne comprend pas que l’on vienne de si loin pour lui. Je monte en voiture et fais demi-tour. Il recule jusqu’au mur pour me laisser passer. J’aperçois une dernière fois, au pied de son ombre, la mince silhouette de cet écrivain du mystère, dans la lumière fantastique des phares.

Jean-René Huguenin, Une Autre Jeunesse, Paris, Seuil, 1965, p. 73.

Quelques mots sur l'auteur :

Traduites dans vingt-six langues, étudiées dans des thèses et des colloques, proposées aux concours de l'agrégation, publiées de son vivant dans la bibliothèque de la Pléiade, les œuvres de Julien Gracq ont valu à leur auteur une consécration critique presque sans équivalent à son époque.

Julien Gracq est né le 27 juillet 1910 à St Florent-le-Vieil sur les bords de la Loire, entre Nantes et Angers, commune dans laquelle il se retirera, très éloigné des cercles littéraires et des parades mondaines, jusqu'à sa mort en 2007.

Le pensionnat marque l’enfance de Julien Gracq. Il fréquente d’abord un lycée de Nantes, le célèbre lycée Henri IV à Paris puis l’École Normale Supérieure et l’École libre des Sciences Politiques.

Agrégé d’histoire, Julien Gracq débute sa double activité en 1937. D’une part il entreprend son premier livre, Au château d’Argol, et de l’autre, il commence à enseigner, successivement aux lycées de Quimper, Nantes, Amiens, et se stabilise au lycée Claude-Bernard à Paris à partir de 1947, jusqu’à sa retraite en 1970. Signalons qu’il sera professeur sous son vrai nom, Louis Poirier, et écrivain sous le nom plus connu de Julien Gracq, qui construit continûment, après ce premier ouvrage, une œuvre de romancier, de poète, de nouvelliste, de dramaturge et d’essayiste.

Ainsi seront publiés, toujours chez le même éditeur, José Corti, 18 livres, puis un recueil d’entretiens et deux œuvres posthumes, Manuscrits de guerre et Terres du couchant